認識高山症

Mountain Sickness ( AMS )

居高思危, 任重道遠!! 要遠離危險, 必須先認識危險的核心…

什麼是高山症?

高山症,又稱做高地綜合症、高山反應、高原反應等等,英文:High Altitude Sickness, Acute

Mountain Sickness ( AMS ) 顧名思義,就是指當人體處在一定高海拔環境,在低壓及缺氧 ( Hypoxia ) 的高山環境下,人體的生理出現各種不適症狀的急性病理變化表現。它通常出現在海拔高度超過 2500 公尺以上(約8000 英呎)的地區。

高山海拔、大氣壓力與含氧量的關係

海拔高度與人體可吸取氧氣體量之間具有密切的關係,主要由於大氣壓力隨海拔升高而降低,進而影響氧氣分壓及人體獲取氧氣的能力。但是氧氣的比例在任何的海拔高度卻是保持不變,這是由於在地球的大氣中,氧氣約占空氣體積的20.95%,而這一比例在不同海拔高度基本上是保持不變的。在高山的環境下發生氧氣稀薄現象, 主要是整個大氣的壓力下降了, 間單的說就是整個大氣濃度稀薄了,所以氧氣也依照比例變得稀薄了,用專業的術語就是氧氣分壓減少了, 也就是單位體積的空氣中含氧量減少了。

基本上依照測量的結果顯示:

從海平面起算, 每上升垂直高度100公尺,大氣壓平均下降約8毫米汞柱(mmHg),外部環境的空氣中所含的氧量降低約0.17%, 因此當高度在:

延伸閱讀:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28846268/

(**下面這個對照表簡化氣壓與含氧量的線性關係,實際數值可能因溫度、濕度等因素略有差異。)

| 海拔高度(公尺) | 大氣壓力(mmHg) | 有效含氧量(%) | 與海平面相比比例(%) |

|---|---|---|---|

| 0 | 約760 | 20.9 | 100 |

| 500 | 約720 | 19.6 | 約93.8 |

| 1000 | 約674 | 18.4 | 約88.0 |

| 1500 | 約630 | 17.3 | 約82.8 |

| 2000 | 約590 | 16.2 | 約77.5 |

| 2500 | 約550 | 15.1 | 約72.2 |

| 3000 | 約523 | 14.24 | 約68.1 |

| 3500 | 約490 | 13.4 | 約64.1 |

| 4000 | 約412 | 11.1 | 約53.1 |

| 4500 | 約380 | 10.2 | 約48.8 |

| 5000 | 約350 | 9.3 | 約44.5 |

| 5500 | 約320 | 8.5 | 約40.7 |

| 6000 | 約290 | 7.7 | 約36.8 |

| 6500 | 約260 | 6.9 | 約33.0 |

| 7000 | 約230 | 6.1 | 約29.2 |

| 7500 | 約200 | 5.3 | 約25.3 |

| 8000 | 約170 | 4.5 | 約21.5 |

| 8500 | 約140 | 3.7 | 約17.7 |

| 9000 | 約110 | 2.9 | 約13.9 |

高山症、缺氧與最大攝氧量的關係

許多人會很好奇, 為什麼同一團體登山時,既使同時到達約4000公尺的玉山頂上, 這個大約只有平地50%氧氣量的環境, 為什麼有些人會發生高山症, 有些人則好像甚麼事都沒有? 其實這就和個人的健康及體能狀態有密切的關係,以科學的方法簡單說明, 則是和我們的『最大攝氧量』(VO2max)息息相關。最大攝氧量的相關資訊, 讀者或山友可先參考陳志明博士缺氧醫學研究中心的另一研究網站: 最大攝氧量訓練與營養研究中心,去進一步深入了解。

但簡單的說每個人的最大攝氧量在20-25歲時達到最高峰, 之後則以每年平均1%左右的速度降低。因此,假設一位體能普通60公斤的25歲男子, 他的最大攝氧量是50 (ml/Kg/min)的話, 另一位55歲同樣是體能普通的同體重男子, 他的VO2max則應該差不多是35 (ml/Kg/min)左右, 假設他們都同樣一個時間屬於同一團體去登頂玉山時, 那麼這位25歲的男子每分鐘每公斤體重最多只能獲得約25ml的氧氣供應, 也就是每分鐘他最多可吸到1500ml的氧氣,與平常每分鐘最多吸到3000ml的氧氣相差了1500ml。同樣的, 那位55歲的男子, 每分鐘在玉山頂上, 最多則可獲得1050ml的氧氣 ,和他平常每分鐘最多吸到的2100ml, 相差了1050ml。

這時, 這兩個人如果在高山頂上是在平靜休息的狀態下時,55歲男子的身體, 很可能因為僅剩下1050 ml的氧氣, 遠遠低於他的身體代謝容許的能量閾值,導致原本就慢性缺氧的身體, 進入緊急缺氧狀態, 因而啟動許多身體缺氧代償的機制,而發生高山症現象。相反的,那位25歲的男子, 若在缺氧的高山上, 因為太過興奮, 持續進行耗能活動(例如快速攻頂),則會因為少了1500ml的氧氣, 使他的有氧代謝所產生的能量不足以供應如大腦等器官, 而發生嚴重的高山症問題。 所以會不會發生高山症,其實與他們的最大攝氧量及不同活動時身體的能量閾值有密切的關係。

延伸閱讀

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29521037/

***最大攝氧量年齡表

高山症的症狀與類別

一般的高山症包括普通高山症(Altitude Sickness)與急性高山症( AMS-Acute Mountain Sickness)二大類。普通高山症一般泛指在高海拔環境下的高山症的初期徵兆, 包括頭痛, 噁心,疲倦, 心跳加速, 心悸, 嘴唇紫疳,手腳紫疳, 噁吐, 嗜睡, 四肢末梢浮腫, 意識模糊,昏迷,狂噫,視線模糊, 失眠, 無力, 夢靨, 呼吸困難, 呼吸急促, 胸悶胸痛, 耳鳴, 幻聽、幻影等等現象, 都算是普痛高山症。

一般的高山症包括普通高山症(Altitude Sickness)與急性高山症( AMS-Acute Mountain Sickness)二大類。普通高山症一般泛指在高海拔環境下的高山症的初期徵兆, 包括頭痛, 噁心,疲倦, 心跳加速, 心悸, 嘴唇紫疳,手腳紫疳, 噁吐, 嗜睡, 四肢末梢浮腫, 意識模糊,昏迷,狂噫,視線模糊, 失眠, 無力, 夢靨, 呼吸困難, 呼吸急促, 胸悶胸痛, 耳鳴, 幻聽、幻影等等現象, 都算是普痛高山症。

最重要的, 隨著時間及環境的變化,普通高山症如果置之不理的話, 將可能快速發展成高山肺水腫症和高山腦水腫症等棘手問題,嚴重時將致死。

急性高山症主要包括高山肺水腫症 ( HAPE, high altitude pulmonary oedema )、高山腦水腫症( HACE, highaltitude cerebral oedema ) 等兩大類。它們的徵兆除了前面普通高山症的症狀加劇之外,高山腦水腫症患者的頭痛將會特別劇烈,同時腦中還會出現集束狀的閃光與巨大的耳鳴現象, 眼球會出現明顯血絲, 甚至眼球呈現金魚眼的外突狀,嚴重者心理會出現狂亂失常行為。而高山肺水腫症患者的呼吸將感到非常困難, 同時伴隨著急促的呼吸及不斷的咳嗽,咳嗽中經常伴隨大量的痰液與血痰,同時患者感到異常強烈的胸悶胸痛, 從外部可以觸摸到胸部皮膚浮腫, 按壓後不易回復的水腫狀。

急性高山症主要包括高山肺水腫症 ( HAPE, high altitude pulmonary oedema )、高山腦水腫症( HACE, highaltitude cerebral oedema ) 等兩大類。它們的徵兆除了前面普通高山症的症狀加劇之外,高山腦水腫症患者的頭痛將會特別劇烈,同時腦中還會出現集束狀的閃光與巨大的耳鳴現象, 眼球會出現明顯血絲, 甚至眼球呈現金魚眼的外突狀,嚴重者心理會出現狂亂失常行為。而高山肺水腫症患者的呼吸將感到非常困難, 同時伴隨著急促的呼吸及不斷的咳嗽,咳嗽中經常伴隨大量的痰液與血痰,同時患者感到異常強烈的胸悶胸痛, 從外部可以觸摸到胸部皮膚浮腫, 按壓後不易回復的水腫狀。

延伸閱讀

高山症的形成原因

由於人體在高山或高原地區(以4000公尺舉例)能吸取的氧氣濃度大約只有平地的一半左右,而人類在高原或高山進行工作或登山等活動時,又必須使用大量的氧氣藉以生產所需的能量,因此身體在這種缺氧的環境下將因無法快速的從有氧代謝轉換成無氧代謝狀態,因而形成一類急性缺氧的所有生理反應。

由於人體在高山或高原地區(以4000公尺舉例)能吸取的氧氣濃度大約只有平地的一半左右,而人類在高原或高山進行工作或登山等活動時,又必須使用大量的氧氣藉以生產所需的能量,因此身體在這種缺氧的環境下將因無法快速的從有氧代謝轉換成無氧代謝狀態,因而形成一類急性缺氧的所有生理反應。

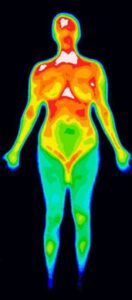

這些反應的部分包括血液重新分配到重要器官,如腦袋、心臟及肺部等,造成部分組織溢血,部分組織缺血的不平衡狀態,所產生的一系列症狀,包括頭痛、暈眩,嘔吐,紫疳、無力、昏迷等等問題。

延伸閱讀

高山症的發生

根據國際調查統計,所有在旅遊時所發生的非外傷性疾病中,高山症排名第三,同時也是致死率最高的非外傷疾病,尤其在高山活動或旅行時,最主要的安全問題也是高山症的發生。研究發現許多登山的失蹤及山難,絕大多數都是先由高山症的發生,繼而影響登山者的行動方向或意識判斷,最後使得誤判路程及行動而發生不幸事件。

一般來說,當處於 2500 公尺以上的高度,在時間超過六小時之後,許多的高山症問題及症狀將陸續發生,這除了是因人的耐缺氧能力、體格、能量消耗等因素之外,環境的變化也常常讓人像冷水煮青蛙一般的忽略。這是因為在同樣的高度下,大氣壓力越遠離赤道越低因此氧氣的可用分壓也越低。另外在冬天由於植物綠葉較少因此氧氣濃度也比夏天低,同樣地在晚上高山高原中的植物已從光合作用的無氧呼吸轉變成耗氧的有氧呼吸,因此很多人在白天雖然勉強適應高山地區的環境,一到了晚上高山症就開始發作。

一般來說,當處於 2500 公尺以上的高度,在時間超過六小時之後,許多的高山症問題及症狀將陸續發生,這除了是因人的耐缺氧能力、體格、能量消耗等因素之外,環境的變化也常常讓人像冷水煮青蛙一般的忽略。這是因為在同樣的高度下,大氣壓力越遠離赤道越低因此氧氣的可用分壓也越低。另外在冬天由於植物綠葉較少因此氧氣濃度也比夏天低,同樣地在晚上高山高原中的植物已從光合作用的無氧呼吸轉變成耗氧的有氧呼吸,因此很多人在白天雖然勉強適應高山地區的環境,一到了晚上高山症就開始發作。

高山症的發生取決於海拔高度、攀爬的上升速率、活動量與個人適應程度及體能健康狀態有關。初期輕微的高山症可以視為良性症狀,主要是提醒登山者或遊客不要再持續登高或進行高耗能活動,以免健康狀況惡化,導致無法挽回的遺憾。

延伸閱讀

另類高山症

另一個較稀少的高海拔相關疾患,是因為慢性處於高山中而形成慢性高山症,又稱蒙格氏病( Monge’s disease ),一般在高原地區的第二代剛出生的嬰兒偶而會發生,症狀大致為生長緩慢、神經系統的退化、肌無力,面部下垂,癲癇發,智力低,藍鞏膜、髮色泛灰白色及發育遲緩等等現象。現今科學家已研究發現是因為長期慢性缺氧,導致下一代的基因發生缺陷,使得在在粒腺體內的某一蛋白酶無法和銅離

子結合所致,基本上還沒發現對高山工作者、登山客或遊客會發生此疾病的案例。

延伸閱讀